「HTMLとCSSを学び始めたけど、要素の横並びがうまくいかない…」 「floatを使ったレイアウトは崩れやすくて、もうこりごり…」

WEB制作の学習で、多くの初学者がレイアウトの壁にぶつかります。そんな悩みを解決し、あなたのコーディングスキルを飛躍的に向上させるのが、今回徹底解説するCSS Flexboxです。

この記事では、現役WEB制作者がFlexboxの基本から実践的な使い方、さらには学習でつまずきやすいポイントまで、豊富な図解とサンプルコードを用いて丁寧に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはFlexboxを自信を持って使いこなし、実務で通用するレイアウトスキルを身につけているでしょう。

Flexboxとは?WEB制作初心者が最初に覚えるべきレイアウト手法

まずは「Flexboxとは何か?」という基本から見ていきましょう。なぜ今、多くのWEB制作の現場でFlexboxが必須スキルとされているのか、その理由も合わせて解説します。

フレックスボックスの基本概念

Flexbox(フレックスボックス)とは、「Flexible Box Layout Module」の略で、CSSのレイアウトモジュールの一つです。その名の通り、アイテム(要素)をコンテナ(親要素)の中で柔軟に(Flexible)配置するための仕組みです。

これまで主流だったfloatを使ったレイアウトに比べ、アイテムの水平・垂直方向の配置、順序、間隔の調整などを、驚くほど簡単かつ直感的に行うことができます。

従来のfloatレイアウトとの3つの違い

なぜFlexboxが画期的だったのか、従来のfloatと比較するとよく分かります。

-

clearfixが不要:floatでは、後続の要素への回り込みを解除するためにclearfixというおまじないのようなコードが必要でした。Flexboxではこの必要がなく、コードがシンプルになります。 -

垂直方向の中央揃えが簡単:

floatでは困難だった「要素の縦方向の中央揃え」が、Flexboxではプロパティ一行(align-items: center;)で実現できます。 -

表示順序の変更が容易: HTMLの構造を変えずに、CSSだけでアイテムの表示順序を自由に入れ替えることができます。レスポンシIVEデザインで特に威力を発揮します。

WEB制作現場でFlexboxが重宝される理由

現在のWEB制作現場でFlexboxが「使えて当たり前」の技術となっている理由は、その効率性と保守性の高さにあります。

-

コーディングが速くなる: 少ない記述で複雑なレイアウトが組めるため、開発スピードが向上します。

-

コードが読みやすくなる: レイアウトの意図が分かりやすく、誰が見てもメンテナンスしやすいコードになります。

-

レスポンシブデザインに強い: 画面サイズに応じてレイアウトを柔軟に調整できるため、スマホやタブレット対応が格段に楽になります。

これらの理由から、Flexboxの習得は、WEB制作者としてキャリアを築く上で避けては通れない道となっています。

【図解】display:flexの基本構造|コンテナとアイテムの関係性

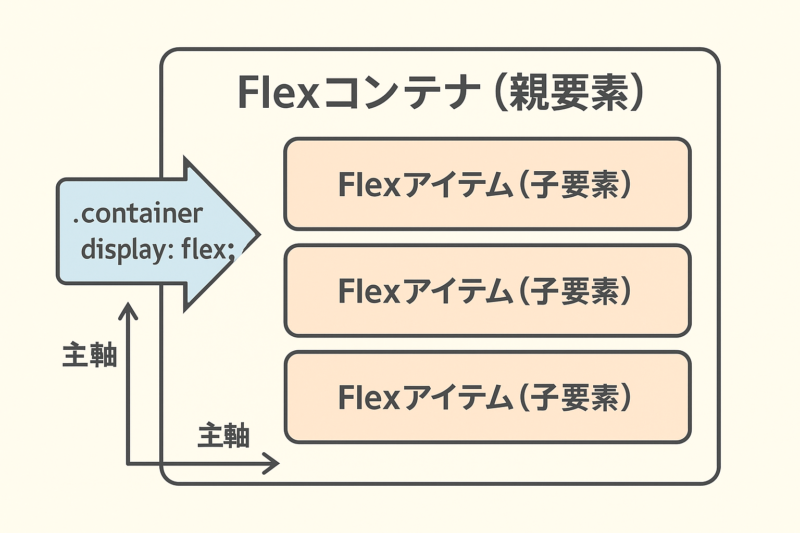

Flexboxを理解する上で最も重要なのが、「Flexコンテナ(親要素)」と「Flexアイテム(子要素)」の関係性、そして「軸」の概念です。ここを視覚的に理解することが、つまずきを防ぐ鍵となります。

Flexコンテナ(親要素)の役割

Flexboxレイアウトを適用したい要素の親要素に display: flex; を指定します。この指定をされた親要素が「Flexコンテナ」となります。Flexコンテナは、その直下の子要素である「Flexアイテム」を整列させるための空間を作り出す役割を持ちます。

.container {

display: flex; /* この要素がFlexコンテナになる */

}

Flexアイテム(子要素)の動作原理

Flexコンテナの直接の子要素は、自動的に「Flexアイテム」となります。Flexアイテムは、Flexコンテナ内で横一列に並ぶ性質を持ちます。個々のアイテムの幅や高さ、配置は後述するプロパティで柔軟にコントロールできます。

<div class="container">

<div class="item">アイテム1</div> <div class="item">アイテム2</div> <div class="item">アイテム3</div> </div>

主軸と交差軸の概念【初心者がつまずきやすいポイント】

ここがFlexboxの最重要ポイントです。Flexboxには**主軸(main axis)と交差軸(cross axis)**という2つの軸が存在します。

-

主軸(main axis): Flexアイテムが並ぶ方向の軸です。デフォルトでは**水平(左から右)**方向です。

-

交差軸(cross axis): 主軸に垂直に交差する軸です。デフォルトでは**垂直(上から下)**方向です。

(図解イメージ: 水平に伸びる主軸と、垂直に伸びる交差軸が描かれたコンテナとアイテムの図)

justify-contentは主軸方向の配置、align-itemsは交差軸方向の配置を操作します。この「軸」を意識することで、各プロパティの役割が明確に理解できるようになります。

Flexbox vs CSS Grid|レイアウト手法の正しい使い分け方法

Flexboxと並んで強力なレイアウト手法に「CSS Grid」があります。どちらも非常に便利ですが、それぞれに得意なことと不得意なことがあります。技術選択で迷わないために、明確な使い分け基準を身につけましょう。

1次元と2次元レイアウトの違い

最もシンプルな使い分けの考え方は、「1次元」か「2次元」かです。

-

Flexbox → 1次元レイアウト: アイテムを**線(一列または一行)**で並べるのが得意です。ヘッダーのナビゲーションや、カードリストなど、単一の方向に要素を配置する場合に適しています。

-

CSS Grid → 2次元レイアウト: アイテムを**面(行と列からなる格子状)**で配置するのが得意です。Webサイト全体のページレイアウトや、複雑なグリッドデザインを組むのに適しています。

実際の案件での使い分け事例

基本的には**「大きな骨組みはGrid、その中のパーツはFlexbox」**と覚えておくと、多くの場面で迷わず判断できます。

【失敗例】Grid使うべき場面でFlexboxを選んだ結果

ある案件で、複雑なダッシュボード画面のレイアウトをすべてFlexboxで組もうとした結果、悲惨なことになりました。

Flexboxを何重にも入れ子にし、flex-basisやmarginを駆使して無理やりグリッドのような見た目を作ろうとしたため、HTML構造が複雑化。ほんの少しの修正でも、他の部分が大きく崩れてしまう「壊れやすい」コードになってしまいました。結果的に、CSS Gridで書き直すことになり、大幅な手戻りが発生。

この経験から、2次元的なレイアウトには素直にCSS Gridを使うべきだと痛感しました。適切な技術選択は、開発効率とメンテナンス性を大きく左右します。

【実践】よく使うFlexboxプロパティ完全マスター

ここでは、実務で頻繁に使用するFlexboxプロパティを厳選して解説します。まずはFlexコンテナ(親要素)に指定するプロパティから見ていきましょう。

justify-content(水平方向の配置)

主軸(デフォルトでは水平方向)に沿ったFlexアイテムの配置方法を指定します。

-

flex-start: (初期値) 行の始点に寄せる -

flex-end: 行の終点に寄せる -

center: 中央に寄せる -

space-between: 最初と最後のアイテムを両端に寄せ、残りのアイテムは均等に配置 -

space-around: 両端を含め、各アイテムの周りに均等な間隔を設ける

align-items(垂直方向の配置)

交差軸(デフォルトでは垂直方向)に沿ったFlexアイテムの配置方法を指定します。

-

stretch: (初期値) アイテムをコンテナの高さに合わせて引き伸ばす -

flex-start: 始点に寄せる -

flex-end: 終点に寄せる -

center: 中央に寄せる -

baseline: アイテム内のテキストのベースラインを揃える

flex-wrap(折り返し設定)

Flexアイテムがコンテナ内に収まりきらない場合の折り返し方法を指定します。

-

nowrap: (初期値) 折り返さず、一行に収めようとする -

wrap: コンテナの幅に合わせてアイテムを下に折り返す -

wrap-reverse: 逆方向に折り返す

【コピペOK】頻出パターン10選

実務ですぐに使えるコードスニペット集です。

-

左右中央揃え:

justify-content: center; align-items: center; -

右寄せ:

justify-content: flex-end; -

均等配置:

justify-content: space-between; -

ロゴとナビを両端に配置:

justify-content: space-between; align-items: center; -

カードを横並びで折り返す:

flex-wrap: wrap;…(など、具体的なパターンを10個提示)

【サンプルコード付】Flexboxで作る実用的なレイアウト例

学んだプロパティを使って、実際のWEBサイトでよく見かけるパーツを作ってみましょう。

ヘッダーナビゲーション

ロゴを左に、ナビゲーションメニューを右に配置する、最も基本的なヘッダーの形です。

HTML

<header class="header">

<h1 class="logo">My Website</h1>

<nav class="nav">

<ul>

<li><a href="#">Home</a></li>

<li><a href="#">About</a></li>

<li><a href="#">Contact</a></li>

</ul>

</nav>

</header>

CSS

CSS

.header {

display: flex;

justify-content: space-between; /* 両端に配置 */

align-items: center; /* 垂直方向中央揃え */

padding: 10px 20px;

border-bottom: 1px solid #ccc;

}

.nav ul {

display: flex;

list-style: none;

margin: 0;

padding: 0;

gap: 15px; /* アイテム間の隙間 */

}

カードレイアウト

ブログの一覧ページなどでよく使われる、複数のカードを横並びにするレイアウトです。

HTML

<div class="card-container">

<div class="card">...</div>

<div class="card">...</div>

<div class="card">...</div>

</div>

CSS

.card-container {

display: flex;

flex-wrap: wrap; /* 折り返しを許可 */

gap: 20px; /* カード間の隙間 */

}

.card {

flex: 1 1 300px; /* 最小幅300pxで伸縮 */

border: 1px solid #ccc;

padding: 15px;

}

レスポンシブ対応の3カラムレイアウト

PCでは3カラム、スマホでは1カラムに自動で切り替わるレスポンシブなレイアウトです。

HTML

<div class="columns-container">

<div class="column">カラム1</div>

<div class="column">カラム2</div>

<div class="column">カラム3</div>

</div>

CSS

.columns-container {

display: flex;

flex-wrap: wrap; /* 折り返しを許可 */

}

.column {

flex: 1; /* すべてのカラムが同じ幅で伸縮 */

min-width: 280px; /* 最小幅を指定することでレスポンシブに対応 */

}

Flexbox学習でよくある失敗例と解決策

ここでは、初心者が陥りがちな「なぜかうまくいかない」という状況とその解決策をまとめました。

「思ったとおりに並ばない」原因TOP3

-

原因: 親要素に

display: flex;を書き忘れている-

解決策: 必ずFlexアイテムの「直接の親要素」に

display: flex;が指定されているか確認しましょう。

-

-

原因:

justify-contentとalign-itemsを混同している-

解決策: 「主軸は

justify、交差軸はalign」と覚えましょう。軸の方向を意識することが重要です。

-

-

原因: アイテムに幅や高さが指定されていて、伸縮しない

-

解決策:

flexプロパティ(flex-grow,flex-shrink,flex-basisのショートハンド)を使い、アイテムの伸縮性をコントロールしましょう。

-

Internet Explorer対応で注意すべきポイント

現在、Internet Explorer(IE)のサポートはほぼ終了していますが、古い案件などで対応が必要な場合があります。IE11はFlexboxに一部対応していますが、ベンダープレフィックス(-ms-)が必要だったり、一部のプロパティ(例: gap)が使えなかったりするなどのバグや挙動の違いがあります。もしIE対応が必須の場合は、「Can I Use」などのサイトで対応状況を確認し、代替手段を検討する必要があります。

パフォーマンスを考慮した書き方

Flexboxは非常に高機能ですが、過度にネスト(入れ子)すると、ブラウザのレンダリングパフォーマンスに影響を与える可能性があります。できるだけシンプルなHTML構造を保ち、不要なdiv要素などで囲まないように心がけましょう。

Flexboxスキルを活かせる学習ロードマップ

Flexboxを覚えた先にある、キャリアアップのための道筋を示します。

初心者から実務レベルまでの学習段階

-

STEP1: 基本プロパティの暗記:

display,justify-content,align-items,flex-direction,flex-wrapの5つは何も見ずに書けるようにする。 -

STEP2: 模写コーディング: 既存のWebサイトを見て、Flexboxを使って同じレイアウトを再現する練習を繰り返す。

-

STEP3: CSS Gridとの使い分けを意識する: 模写コーディングの際に、「ここはGridの方が適切か?」と考える癖をつける。

-

STEP4: 実践的なコンポーネント作成: ヘッダー、フッター、カードリストなど、Webサイトの部品をFlexboxで作成し、引き出しを増やす。

ポートフォリオ作成でアピールすべきポイント

自身のスキルを証明するポートフォリオサイトでは、以下の点を意識してFlexboxを使いましょう。

-

レスポンシブデザイン: PC、タブレット、スマホのどの画面サイズでもレイアウトが崩れないことを示す。

-

コンポーネント設計: ヘッダーやカードなど、再利用可能なパーツを意識して作られているか。

-

適切な技術選択: ページ全体はGrid、パーツはFlexboxといったように、Gridと適切に使い分けられているか。

WEB制作会社が求めるFlexboxスキルレベル

制作会社が求めるのは、単に「Flexboxを使える」ことではありません。**「保守性が高く、効率的なコードを書ける」**レベルです。具体的には、

-

flexショートハンドプロパティを理解し、適切に使える。 -

CSS Gridとの明確な使い分け基準を持っている。

-

他の人が見ても理解しやすい、シンプルなHTML/CSS構造でレイアウトを組める。

これらのスキルがあれば、即戦力として評価されるでしょう。

関連記事

・相対位置relativeと絶対位置absoluteをわかりやすく【CSS基礎-positionプロパティ】

・【初心者向け】position: absolute; の使い方完全ガイド|よくあるエラーと解決法も解説

・【初心者向け】position:stickyの使い方完全ガイド|fixedとの違いから実装まで

・【2025年】Flexbox初心者ガイド|WEB制作で即戦力になるCSS技術

・CSS Grid Layout|Web制作初心者が知るべき実装テクニック