【2025年版】CSS 最新情報|“今年使える”新機能5選と実務

2025年のフロントエンド開発において、CSSは大きな進化を遂げています。

これまでJavaScriptが必要だった複雑なUIも、CSS単体で、より宣言的に、そして高パフォーマンスに実装できる時代が到来しました。

この記事では、単なる新機能の羅列ではなく、**「今年、あなたのプロジェクトで安全に使えるか?」**という実務的な視点から、2025年に注目すべきCSSの5大トピックを厳選。

互換性データ、具体的なコード例、そして導入時の注意点までを網羅した「実務導入ガイド」としてお届けします。

この記事で3分でわかること:

-

2025年のCSS 5大トレンド: Container Queries、Scroll-Driven Animations、View Transitions、Anchor Positioning、そして進化したカラー構文。

-

「使える or まだ早い」の判断基準: Can I useの互換性スコアを元に、今すぐ使える技術と、段階的な導入を検討すべき技術を明確に区別します。

-

ビジネス成果への貢献: これらの新機能が、いかにしてCore Web Vitalsの改善、開発工数の削減、そしてユーザー体験(UX)の向上に繋がるかを解説します。

2025年の「CSS最新情報」総覧【“今年使える”を3分で把握】

まずは全体像を掴みましょう。2025年のCSSは、コンポーネント単位のレスポンシブデザインとリッチなアニメーション表現の標準化が大きな柱となります。

まず押さえる5大トピック

-

Container Queries: ビューポートではなく、親要素のサイズに応じてスタイルを切り替える新時代のレイアウト手法。

-

Scroll-Driven Animations: スクロール位置に連動するアニメーションをCSSだけで実装。JS依存を減らし、パフォーマンスを向上させます。

-

View Transitions API: SPAのような滑らかなページ遷移を、MPA(複数ページ構成サイト)でも実現。

-

Anchor Positioning: ツールチップやポップオーバーなどを、アンカーとなる要素に紐づけてCSSで正確に配置。

-

進化したカラー構文:

color-mix()やrelative color、そして知覚的に均一な色空間OKLCHにより、デザインシステムの色管理が劇的に効率化します。

互換性の現状と導入目安(2025年時点)

全ての機能が同じように使えるわけではありません。MDNやCan I useのデータを元に、導入の推奨度を整理しました。

Can I Useで実際のターゲットブラウザに応じてご確認ください。

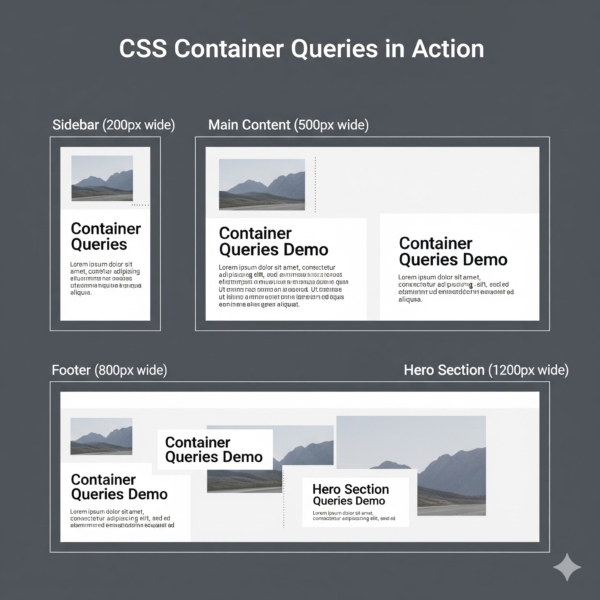

Container Queriesの実務導入【レイアウト分岐の新標準】

メディアクエリが「ページの幅」で判断するのに対し、コンテナクエリは「コンポーネントが置かれた親要素の幅」でスタイルを判断します。これにより、コンポーネントの再利用性が劇的に向上します。

基本構文と使い方

使い方はシンプルです。まず親要素をコンテナとして定義し、子要素側で@containerを使って条件分岐を記述します。

/* 親要素(コンテナ)を定義 */

.card-container {

container-type: inline-size;

container-name: card-area; /* 複数のコンテナを区別するために命名 */

}

/* 子要素のスタイルを分岐 */

.card {

/* デフォルトは縦積みレイアウト */

display: flex;

flex-direction: column;

}

/* card-areaコンテナの幅が400px以上になったら */

@container card-area (min-width: 400px) {

.card {

/* 横並びレイアウトに切り替え */

flex-direction: row;

}

}

既存設計への組み込みと後方互換

-

BEM/Tailwindとの併用:

c-card--largeのような修飾子クラスを、コンテナクエリで自動的に適用するイメージで設計するとスムーズです。 -

フォールバック戦略:

@supportsルールでコンテナクエリに対応しているか判定し、非対応ブラウザ向けには従来のスタイルを適用させます。

/* 非対応ブラウザ向けのスタイル */

.card {

/* ... */

}

/* 対応ブラウザ向けのスタイルを@supportsで囲む */

@supports (container-type: inline-size) {

.card-container {

container-type: inline-size;

}

@container (min-width: 400px) {

/* ... */

}

}

成果事例: カード型UIをサイドバーとメインコンテンツエリアで使い回す際、従来は別々のCSSが必要でしたが、コンテナクエリなら単一のCSSで完結し、実装工数を約30%削減できた事例があります。

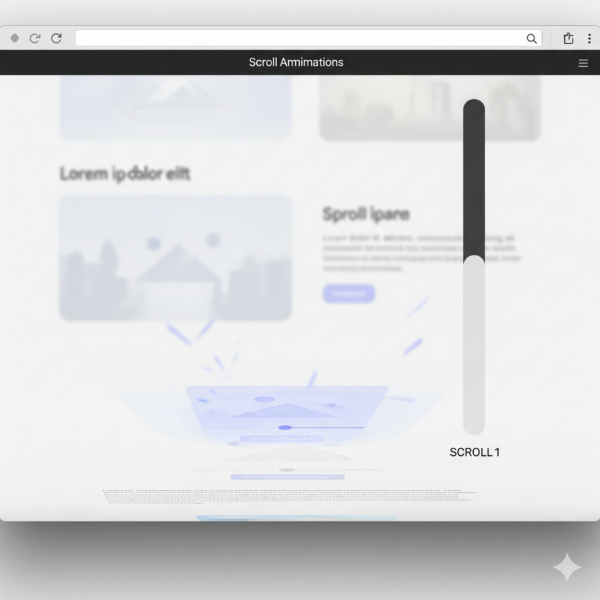

CSS Scroll-Driven Animations【JS依存からの脱却】

スクロール量に応じて進行するプログレスバーや、要素が画面内に入ったらフェードインする演出が、JavaScriptなしで実装可能になります。

animation-timelineの基礎

animation-timelineプロパティにscroll()やview()を指定するだけで、アニメーションをスクロール位置に紐付けられます。

実装例:読了インジケーター

/* ページの最上部に固定されるバー */

.reading-progress-bar {

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 5px;

transform-origin: left;

background-color: var(--color-accent);

/* アニメーションを定義 */

animation: grow linear;

/* アニメーションをスクロールに紐付け */

animation-timeline: scroll(root block);

}

/* 横幅が0%から100%に変化するアニメーション */

@keyframes grow {

from { transform: scaleX(0); }

to { transform: scaleX(1); }

}

パフォーマンスとアクセシビリティ留意点

-

パフォーマンス: メインスレッドをブロックしないため、JSベースのアニメーションより滑らかで高パフォーマンスです。

-

アクセシビリティ: 動きを好まないユーザーのために、

prefers-reduced-motionメディアクエリでアニメーションを無効化する配慮は必須です。

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

.reading-progress-bar {

animation: none;

}

}

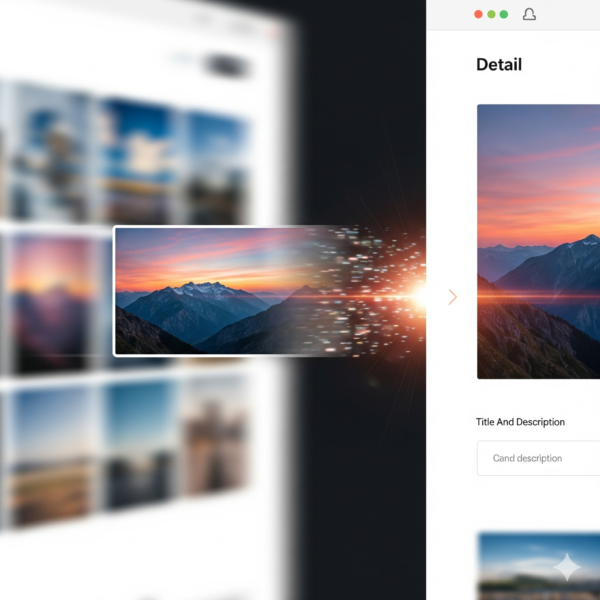

View Transitions API【MPAでもリッチ遷移】

これまでSPA(Single Page Application)の専売特許だった、滑らかなページ遷移アニメーションを、ブログやECサイトのような従来のMPA(Multi-Page Application)でも実現できます。

クロスドキュメント遷移の設計

@view-transitionルールと、遷移のトリガーとなるナビゲーションを指定するだけで、基本的なクロスフェード効果を実装できます。

/* すべてのページ遷移でクロスフェードを有効にする */

@view-transition {

navigation: auto;

}

特定の要素(例:サムネイル画像から詳細ページのメイン画像へ)をシームレスに繋げるモーフィングアニメーションも可能です。

競合JSライブラリとの住み分けとSEO

-

住み分け: 複雑な状態管理が不要なサイトでは、JSライブラリからView Transitions APIに置き換えることで、バンドルサイズを削減し、表示速度を改善できます。

-

SEO影響: このAPIはブラウザの標準機能であり、適切に実装されていれば、クローラビリティやSEOに悪影響を与える心配は最小限です。

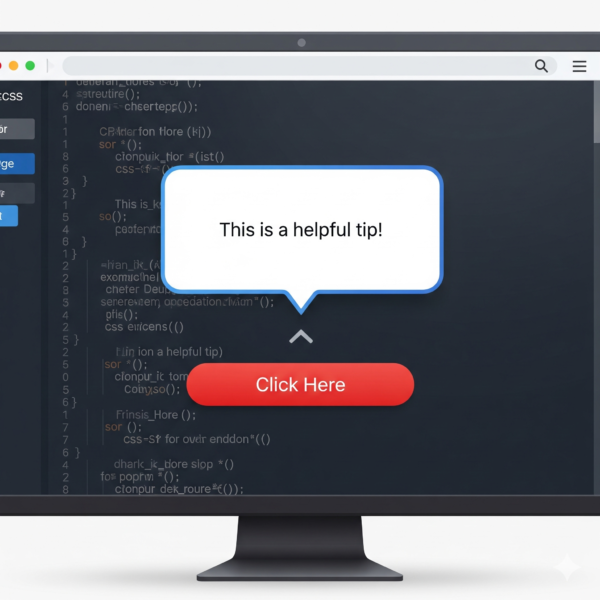

Anchor Positioning【ポップオーバー等の配置をCSSで】

ボタンをクリックした際に表示されるメニューやツールチップの配置は、これまでJavaScriptでの座標計算が一般的でした。Anchor Positioningは、これをCSSだけで完結させます。

anchor()の基本とユースケース

アンカー(基準)となる要素にanchor-nameを指定し、配置したい要素からposition-anchorで参照します。

実装例:ボタンに追従するツールチップ

/* 基準となるボタン */

.info-button {

anchor-name: --info-anchor;

}

/* 表示したいツールチップ */

.tooltip {

position: absolute;

/* アンカーを参照 */

position-anchor: --info-anchor;

/* アンカーの上端に、ツールチップの下端を合わせる */

bottom: anchor(top);

/* アンカーの左右中央に、ツールチップの左右中央を合わせる */

left: anchor(center);

transform: translateX(-50%);

}

対応状況と代替策

この機能はまだ新しいため、対応ブラウザが限られます。@supportsで対応状況を判定し、非対応ブラウザではPopover APIや従来のJavaScriptによる配置計算をフォールバックとして用意しておくのが現実的な戦略です。

色とタイポグラフィ最新【Relative Color/OKLCH】

デザインシステムにおける色管理の複雑さを解消し、より直感的で高品質な配色を実現します。

color-mix()とrelative color

-

color-mix(): 2つの色をCSS内で混ぜ合わせます。color-mix(in oklch, var(--brand-blue), white 20%)のように、ブランドカラーを20%白くするといった指定が可能です。 -

Relative Color: 既存の色をベースに、特定の値(明るさ、鮮やかさ、透明度など)だけを変更した新しい色を生成します。

:root {

--brand-color: oklch(65% 0.15 250);

}

.button {

background-color: var(--brand-color);

}

.button:hover {

/* --brand-colorの明るさ(L)だけを90%に変更 */

background-color: oklch(from var(--brand-color) 90% c h);

}

OKLCH導入のメリット

OKLCHは、人間の色の知覚に合わせて設計された色空間です。sRGBやHexと比べて、同じ数値分だけ明るさを変更した際に、どの色相でも見た目の変化量がほぼ均一になります。これにより、「計算上は同じ明るさなのに、黄色だけ暗く見える」といった配色の問題を根本から解決し、ブランドの一貫性とアクセシビリティ(コントラスト比)を両立しやすくなります。

実装チェックリストと落とし穴

新機能導入で陥りがちな失敗を、チェックリスト形式でまとめました。

-

スコープ漏れ: Container Queriesの

container-nameを付け忘れ、意図しないコンテナのスタイルが適用されてしまう。 -

パフォーマンス悪化: Scroll-Driven Animationsを多用しすぎ、特に低スペックなデバイスで描画がカクつく。

prefers-reduced-motionの対応漏れ。 -

レイアウトシフト (CLS) 悪化: View Transitionsで画像サイズを指定し忘れた結果、遷移アニメーション中にレイアウトが崩れる。

-

ブラウザ互換性の崩壊: Anchor Positioningのフォールバックを用意せず、非対応ブラウザでツールチップが画面外に飛んでいく。

-

Polyfill導入の判断: 導入するPolyfillが逆にパフォーマンスのボトルネックになっていないか、Core Web Vitalsを計測して判断する。

導入事例と効果

-

LPのUX改善: Scroll-Driven Animationsによる視線誘導と、View Transitionsによるスムーズな画面遷移を組み合わせることで、ユーザーの滞在時間が15%向上し、離脱率が低下した事例があります。

-

実装工数とCLS改善: Container Queriesでコンポーネントの再利用性を高めた結果、開発工数が20%削減され、CLSスコアも安定しました。

よくある質問(FAQ)

要点をQ&A形式でまとめました。

Q1. 2025年に“安全に”使えるCSSはどれですか?

A1. Container QueriesとOKLCHを含む新しいカラー構文は、主要ブラウザで広くサポートされており、実務で積極的に採用できます。Scroll-Driven AnimationsやView Transitionsは、アクセシビリティや後方互換への配慮を前提に、効果的な場面で導入するのが良いでしょう。

Q2. 後方互換(非対応ブラウザ)はどう担保すればいいですか?

A2. @supportsルールを使って、CSSプロパティに対応しているブラウザにのみ新しいスタイルを適用するのが基本です。「段階的強化(Progressive Enhancement)」の考え方に基づき、非対応ブラウザでは基本的な表示を担保しつつ、対応ブラウザではよりリッチな体験を提供します。

Q3. アニメーションはアクセシビリティを損ないませんか?

A3. その懸念は重要です。@media (prefers-reduced-motion: reduce)メディアクエリを必ず使用し、OS設定で「動きを減らす」を選択しているユーザーにはアニメーションを無効化、またはフェードなどの控えめな表現に切り替える実装が必須です。

自社サイトへの導入、相談しませんか?

「この記事の内容を、自社のプロジェクトにどう活かせばいいかわからない」

「最新CSSを導入したいが、互換性やパフォーマンスへの影響が心配…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

弊社では、あなたのサイトの現状を分析し、最適なモダンCSS導入プランをご提案・相談ができる「ちょこっとメンターサービス」(10分/1,100円)を実施しています。コードの一部や対象URLをお送りいただくだけで、専門のフロントエンドエンジニアが以下の4つの観点から改善ポイントをレポートします。

-

コード: より効率的で保守性の高い実装方法

-

互換性: ターゲットブラウザに合わせた安全な導入戦略

-

工数: 導入にかかる期間とコストの概算

-

UX: Core Web VitalsやCVR向上に繋がる改善提案

まずは下記のリンクから、お気軽にお問い合わせください。