労働集約型・資本集約型・知識集約型を「測れる化」

「働きがい」と「生産性」の両立が求められる現代、多くの企業が自社の事業モデルの転換、特に高付加価値を生む「知識集約型」への移行を模索しています。

しかし、自社が「労働集約型」「資本集約型」「知識集約型」のどのタイプに当てはまるのか、感覚的にしか捉えられていないケースが少なくありません。

この記事では、抽象的な定義の理解にとどまらず、具体的なKPI(重要業績評価指標)を用いて自社の事業タイプを客観的に「測れる化」するフレームワークを提示します。

経営企画、人事、事業責任者、そしてM&A担当者の方々が、現状を正確に診断し、データに基づいた次の一手を打つための設計図となることを目指します。

3つの事業類型:コスト構造から違いを理解する

まず、3つの事業類型の基本的な特徴と、コスト構造の違いを整理します。自社の損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)のどの項目に比重がかかっているかをイメージしながら読み進めてください。

| 事業類型 | 成長の源泉 | 主なコスト構造 | 人材に求められる要件 | スケール方法 |

| 労働集約型 | 労働力(人数×時間) | 人件費、採用・教育費 | 指示された業務の遂行能力 | 人員の増強 |

| 資本集約型 | 設備・インフラ | 固定資産、減価償却費、維持管理費 | 設備の安定稼働、プロセス管理能力 | 大規模な設備投資 |

| 知識集約型 | 知的資本(ノウハウ・技術) | 研究開発費(R&D)、人件費(高度専門職) | 創造性、専門性、問題解決能力 | 知的財産の再利用、仕組み化 |

よくある誤解:「知識集約型=人件費が高い」は本当か?

知識集約型も専門人材への投資として人件費は高くなりますが、労働集約型との本質的な違いは**「スケールの仕方」**にあります。労働集約型が売上増に比例して人員増(=人件費増)が必要なのに対し、知識集約型は一度生み出した知的財産(ソフトウェア、特許、ノウハウ)を少ない追加コストで横展開し、非線形な成長が可能です。

KPIで自社の事業タイプを「測れる化」する判別フレーム

感覚的な議論を終わらせ、客観的なデータで自社の現在地を把握しましょう。以下のKPIを算出し、自社がどのタイプに近いかを判断します。

主要指標と推奨レンジ

| KPI項目 | 計算式 | 労働集約型 | 資本集約型 | 知識集約型 |

| 売上高人件費率 | 人件費 ÷ 売上高 | 高い (例: >40%) | 低い (例: <15%) | 変動 (専門職比率による) |

| 研究開発費比率 | 研究開発費 ÷ 売上高 | 低い (例: <1%) | 変動 (業界による) | 高い (例: >5%) |

| 有形固定資産回転率 | 売上高 ÷ 有形固定資産 | 高い | 低い | 高い |

| 従業員一人あたり付加価値額 | 付加価値額 ÷ 従業員数 | 低い | 中程度 | 高い |

| 無形資産比率 | 無形資産 ÷ 総資産 | 低い | 低い | 高い |

スコアリングで自社の傾向を掴む

各指標を自社で算出し、上記の傾向にどれだけ当てはまるかをスコアリングすることで、より立体的に自社の特性を把握できます。例えば、人件費率が突出して高く、他の指標が低ければ「労働集約型」の傾向が強いと判断できます。

タイプ別「知識集約型」への成長戦略テンプレート

自社のタイプを把握したら、次の一手を考えます。ここでは知識集約型へ移行するための具体的な施策例を提示します。

労働集約型 → 知識集約型へ

人のスキルや経験といった**「暗黙知」を「形式知」に変える**ことが鍵です。

-

業務プロセスの標準化・マニュアル化: 属人性を排除し、誰もが高品質なアウトプットを出せる仕組みを構築する。

-

教育体系の設計と内製化: 現場のノウハウを体系化し、社内研修プログラムを開発する。

-

データ活用基盤の整備: 顧客データや業務データを分析し、サービス改善や新サービス開発に繋げる。

資本集約型 → 知識集約型へ

巨大な設備やインフラという**「ハード」に「ソフト」の価値を掛け合わせる**ことが重要です。

-

アフターサービス・保守事業の強化: 製品販売だけでなく、保守、コンサルティングなどサービス領域で収益を上げる。

-

IoT/AI活用による予防保全・最適化: 設備にセンサーを導入し、収集したデータを分析して付加価値の高いサービスを提供する。

-

R&Dと製造現場の連携強化: 顧客ニーズや製造データを研究開発にフィードバックし、高付加価値製品の開発サイクルを早める。

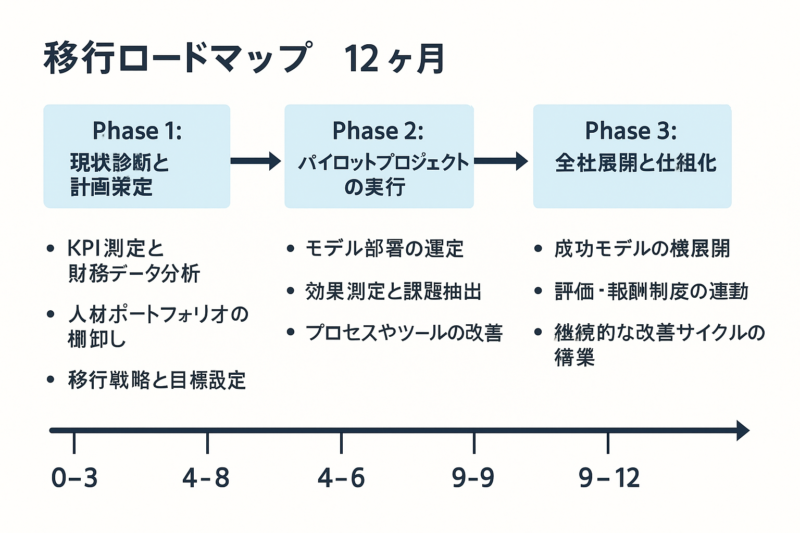

実行の解像度を上げる「移行ロードマップ(12ヶ月モデル)」

戦略は実行されて初めて意味を持ちます。知識集約型への移行を現実的なステップに分解した12ヶ月のモデルプランをご紹介します。

-

Phase 1: 現状診断と計画策定 (0-3ヶ月)

-

KPI測定と財務データ分析: 本記事で紹介したKPIを算出し、現状を客観的に評価。

-

人材ポートフォリオの棚卸し: 社員のスキルや経験を可視化し、育成すべき領域を特定。

-

移行戦略と目標設定: どの事業・プロセスから着手するかを決定し、具体的な目標数値を設定。

-

-

Phase 2: パイロットプロジェクトの実行 (4-8ヶ月)

-

モデル部署の選定: 1つの事業部やチームで、業務標準化やデータ活用などの施策を試験的に導入。

-

効果測定と課題抽出: パイロットプロジェクトのKPIをモニタリングし、成功要因と課題を分析。

-

プロセスやツールの改善: 抽出した課題に基づき、全社展開に向けた改善を行う。

-

-

Phase 3: 全社展開と仕組み化 (9-12ヶ月)

-

成功モデルの横展開: パイロットで得た知見を基に、他部署へ展開。

-

評価・報酬制度の連動: 知識の共有や新しいスキルの習得を評価する人事制度へ改定。

-

継続的な改善サイクルの構築: 四半期ごとにKPIレビューを行い、戦略を見直す運用を定着させる。

-

M&A・PMIで事業モデルを戦略的に転換する

自社単独での変革が難しい場合、**M&A(企業の合併・買収)**は事業モデルを短期間で変える強力な選択肢となり得ます。

-

デューデリジェンス(買収監査)の着眼点:

-

買収対象企業のKPIを分析し、どの事業類型に属するかを見極める。

-

特に、人材の専門性や定着率、保有する特許やソフトウェアなどの無形資産を重点的に評価する。

-

-

PMI(買収後の統合プロセス)90日プラン:

-

買収後、速やかに業務プロセスの標準化やナレッジ共有の仕組みを導入する。

-

キーパーソンとなる専門人材の流出を防ぐためのリテンションプランを実行する。

-

【実践】自己診断チェックリスト(20項目)

最後に、自社の現状を簡易的に診断するためのチェックリストです。Yesの数を数え、自社の知識集約度を確認してみましょう。

【人材・組織】

-

業務マニュアルが整備され、定期的に更新されている。

-

社員のスキルや専門性を可視化する仕組みがある。

-

ナレッジや成功事例を共有する文化・ツールがある。

-

社員の学び直しや資格取得を支援する制度がある。

-

人事評価に「新しい知識の習得」や「ノウハウ共有」といった項目がある。

【プロセス・業務】

6. 定型的な事務作業は自動化(RPAなど)されている。

7. 業務の属人化が問題になることは少ない。

8. データに基づいて意思決定を行う文化がある。

9. 顧客からのフィードバックをサービス改善に活かす仕組みがある。

10. 失敗から学び、次の挑戦に活かすプロセスが奨励されている。

【資産・IT】

11. 独自のソフトウェアやシステムを内製している。

12. 特許や商標などの知的財産を戦略的に活用している。

13. 社内に散在するデータを一元的に管理・分析できる基盤がある。

14. クラウドサービスを積極的に活用している。

15. IT投資をコストではなく、戦略的な投資として捉えている。

【戦略・KPI】

16. 従業員一人あたりの付加価値額を重要な経営指標として追っている。

17. 無形資産(ブランド、技術力など)を自社の強みとして認識している。

18. 研究開発(R&D)に継続的な投資を行っている。

19. 事業計画において、人材育成計画が具体的に盛り込まれている。

20. 3年後、5年後の収益の柱となる新しいサービスや製品の構想がある。

スコア別レコメンド

-

Yesが0~5個: 労働集約型の傾向。まずは業務の「標準化」と「見える化」から着手しましょう。

-

Yesが6~12個: 資本集約型、または移行期。強みである設備やプロセスに「データ」や「サービス」を掛け合わせ、付加価値向上を目指しましょう。

-

Yesが13個以上: 知識集約型の傾向。知的財産のさらなる活用(プロダクト化、IP戦略)や、人的資本経営の深化が次のテーマです。

次のアクションへ

本記事を通じて、自社の現在地と目指すべき方向性が見えてきたのではないでしょうか。しかし、最も重要なのは**「最初の一歩」を踏み出すこと**です。

知識集約型への転換は、一朝一夕には実現できません。しかし、データに基づき現状を正しく把握し、着実な一歩を積み重ねることで、必ず企業の競争力と持続的成長に繋がります。